How to Paint a Goldfish with Watercolors/Nakasi

ここに掲載されている透明水彩画は、Anna Masonのオンラインスクールが提供する

写真を使用して制作された細密画です。Miniature painting.

The transparent watercolor paintings shown here are

miniature paintings created using photographs provided by Anna Mason’s online school.

明水彩絵具で細密画 金魚を描いてみました。

Watercolor painting goldfish drawn by beginne

How to paint a shiny watercolor goldfish [no metallic paints] – a detailed lesson

中間レベル( 金魚)

金魚の描き方は、チュートリアルですべてを説明します – 一緒に金魚の絵を描くのに中級クラスで最適です。

金魚の表面は、光沢のあるメタリックですが、絵の具では金の塗料はありません。このチュートリアルでは、既存のペイントを使用して、魚の色と形の錯覚を作成する方法で描いていきます。

How to draw a goldfish in watercolor. Intermediate level ( goldfish). How to draw a goldfish will explain everything in a tutorial – great for intermediate classes to draw a goldfish together. The surface of the goldfish is shiny and metallic, but there is no gold paint in the paint. In this tutorial, I’ll be using existing paint to paint a fish in a way that creates the illusion of color and shape.

Goldfish watercolor details

金魚の水彩画の詳細

金魚を描くには、光沢のあるメタリックの色合いを表現しなくてはいけません。

金の絵具はありませんので、透明水彩絵の具だけで魚の色と形の錯覚を表現することが課題です。

水彩画の筆は 000・0・1・3号を使用しました。

水彩紙は 細目を使用しました。

透明水彩絵の具を使用しました。

水彩画用鉛筆はBを使用しました。

goldfish watercolor details.

To draw a goldfish, you have to create a shiny metallic shade. I don’t have gold paint, so my task is to express the illusion of fish color and shape using only transparent watercolor paint. I used his number 000, 0, 1, 3 watercolor brushes. I used fine watercolor paper. I used transparent watercolor paint. I used B for the watercolor pencil.

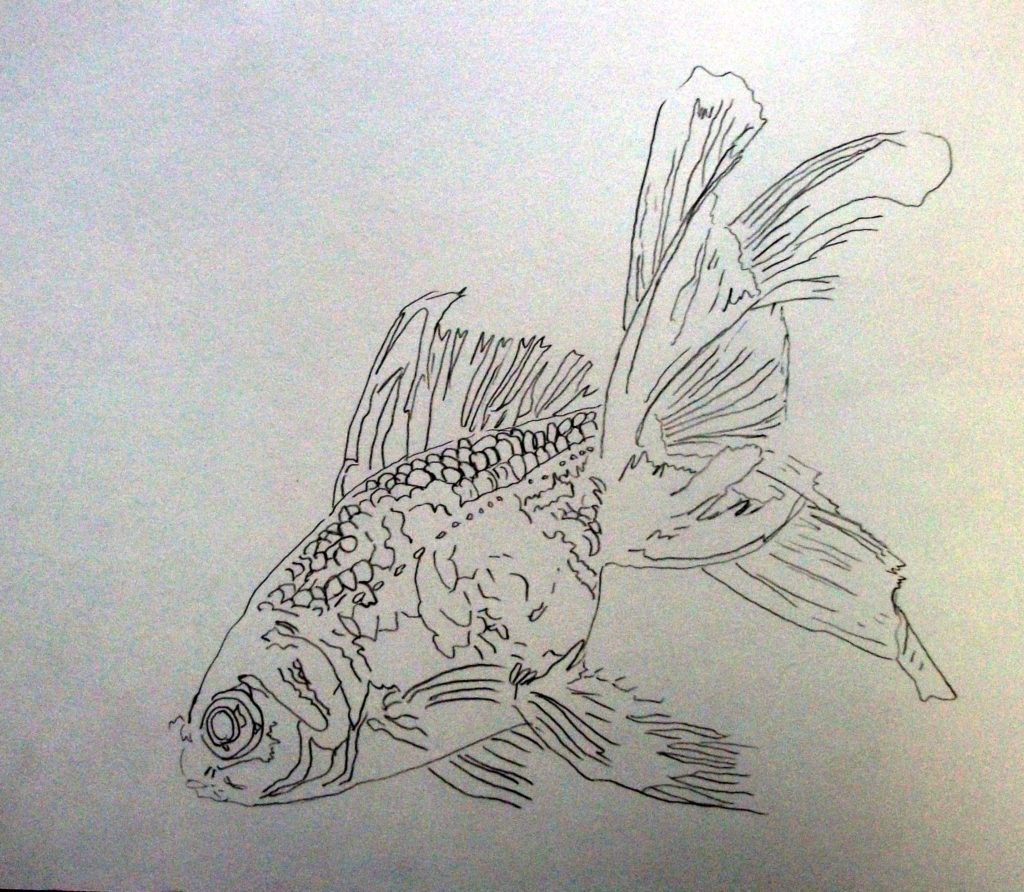

This is a watercolor sketch of a goldfish.

金魚の水彩画下書きです。

金魚のイラストを描きました。なるべく細かく表現しました。ウロコのぶつぶつもしっかり丁寧に。

This is a rough draft of a goldfish watercolor painting. I drew an illustration of a goldfish. I expressed it in as much detail as possible. Be careful with the bumps on the scales.

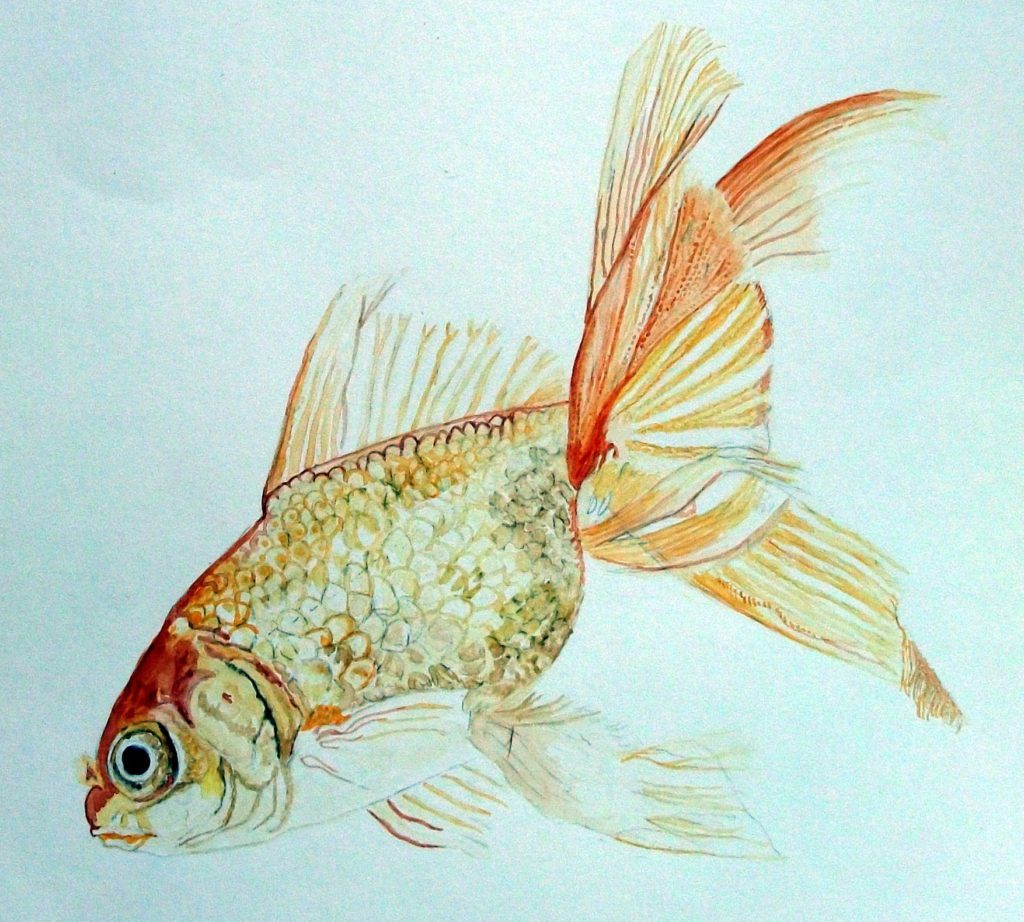

This is the undercoat for a watercolor painting of a goldfish.

金魚の水彩画の下塗りです。

金魚の色の透明水彩絵具は透明オレンジをメインに使用しました。

まず、金魚の薄いところから下塗りしました。

This is the undercoat of the goldfish watercolor painting. For the goldfish-colored transparent watercolor paint, I mainly used transparent orange. First, I applied a primer to the thin part of the goldfish.

A 3D representation of a watercolor painting of a fish.

金魚の水彩画の3D表現です。

透明水彩絵具はウィンザーレモンをメインに使用しました

金魚の濃い部分の彩色をしました。水彩絵の具で、金色の表現を出すのは難しいです。

It is a 3D representation of a goldfish watercolor painting. Windsor lemon was used as the main transparent watercolor paint. I colored the dark part of the goldfish. It is difficult to express gold with watercolor paint.

This is the finishing touch to the watercolor painting of the goldfish.

金魚の水彩画の仕上げです。

金魚の最後の仕上げの透明水彩絵具はカーマインをメインに使用しました。今にも、動きそうな表現ができたと思います。

作成約24時間

This is the finish of the goldfish watercolor painting. I mainly used carmine for the final transparent watercolor paint for the goldfish. I think I was able to create an expression that seems to move even now. About 24 hours to create