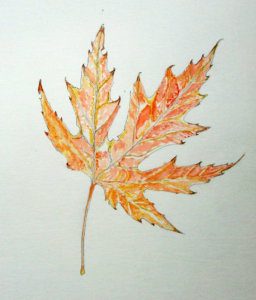

How to draw autumn leaves in watercolor

ここに掲載されている透明水彩画は、Anna Masonのオンラインスクールが提供する写真を使用して制作された細密画です。Miniature painting.

The aquarelle placed here is an image produced with the photograph which an online school of Anna Mason provides.

Let’s paint autumn leaves with watercolors

紅葉を水彩で描く細密画

Intermediate Level

Autumn Leaf

Step-by-Step tutorials show you everything – perfect for painting along. Read more about them here.

Would you like to draw autumn leaves in miniature?

紅葉を細密画で描いてみませんか???

紅葉の水彩画の書き方

色の黄色と豊かな赤のこの美しい秋のメープルリーフは、色合いに多くのコントラストが含まれていますが、驚くほど小さい色調範囲です。したがって、課題は、葉が完全に固く統一された外観になるようにする一方で、対照的な色相をペイントして、それらが異なる状態を保ち、互いに混ざらないようにすることです。

annaこの紅葉は色調の幅は思ったよりは小さいので、色で質感を出すことに挑戦です。あなたも、この手順でやれば細密画が描けます。私は、まったくの素人です。あなたの方がステキな絵が描けるかもしれません.

・パーマネントカーマイン

・ペインズグレイ

・スカーレットキー

・ウインザーレモン

・バーントシェンナ

・トランスペアレントオレンジ

How to draw watercolors of autumn leaves With yellows and rich reds in color, this beautiful fall maple leaf has a lot of contrast in its hues, but a surprisingly small tonal range. So the challenge is to make sure the leaves have a completely solid, unified look, while painting contrasting hues so they stay distinct and don’t blend into each other. annaThe range of color tones in these autumn leaves is smaller than I expected, so I’m trying to create texture through color. You too can draw miniature paintings by following these steps. I’m a complete amateur. You might be able to draw a nicer picture.

- ・Permanent carmine

- ・Pain’s Gray ・Scarlet Key

- ・Windsor lemon

- ・Burnt Sienna

- ・Transparent orange

Watercolor sketch of autumn leaves

紅葉の水彩画下書き

鉛筆で全体の輪郭を書きました。実物の3倍くらいの大きさに描くのがコツです。

細い葉の線など正しい角度で書くことが大切です。あとあとはの表情が変わってしまいます。

Draw a sketch of autumn leaves.

I drew the whole outline with a pencil. The trick is to draw it about three times as large as the real thing. It is important to write at the correct angle, such as the lines of thin leaves. After that, the facial expression will change

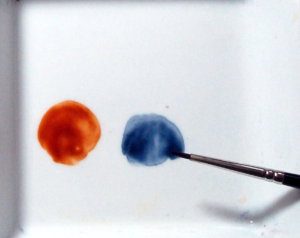

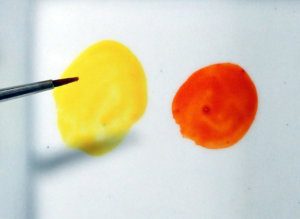

This is the underpainting for a watercolor painting of autumn leaves.

紅葉の水彩画の下塗りです。

下塗りです、水彩絵の具はスカーレットキーにウインザーレモンを加えます。たっぷりの水で薄く作ります。

It is a watercolor undercoat of autumn leaves.

Undercoat, watercolors add Windsor Lemon to Scarlet Keys. Make it thin with plenty of water.

葉の脈部分を丁寧に塗っていきます。鉛筆の線のどちらかを塗っていきます。

葉脈から透明水彩絵の具がはみ出しても気にしなくていいですよ。

It is a watercolor undercoat of autumn leaves.

Carefully apply the veins of the leaves. Apply either of the pencil lines. You don’t have to worry if the transparent watercolor paint sticks out of the veins.

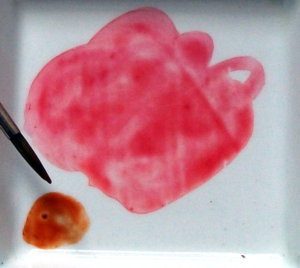

Paint the bright parts of the autumn leaves yellow.

紅葉の明るい部分を黄色で塗ります

もっとも明るい部分を塗っていきます。透明水彩絵具は、トランスペアレントオレンジにウインザーレモンを加えます。たっぷりの水で薄くします。

Paint the bright part of the autumn leaves in yellow.

I will paint the brightest part. Transparent watercolors add windsor lemon to transparent orange. Dilute with plenty of water.

一号筆で一番明るい部分の葉っぱを描きます。明るいぶぶんでも、濃い部分と薄い部分を見ながら描いていきます。

Draw the brightest leaves with the first brush. Even if it is bright, I will draw while looking at the dark and light parts.

Paint the bright parts of the autumn leaves brown.

紅葉の明るい部分を茶色で塗ります

トランスペアレントオレンジとスカーレットキーを混ぜます。たっぷりの水を使って濃淡を調整します。

Paint the bright part of the autumn leaves in brown.

Mix transparent orange and scarlet key. Adjust the shade with plenty of water.

0号筆をつかって赤茶色を塗ります。もっともあかるい部分です。色同士がかさなっても気にせずにどんどん塗っていきます。

Use No. 0 brush to paint reddish brown. It’s a brighter part. Even if the colors overlap, I will apply more and more without worrying about it.

Paint the bright parts of the autumn leaves red.

紅葉の明るい部分を赤で塗ります

トランスペアレントオレンジ単色です。水で溶かして色合いの調整をします。

Paint the bright areas of the autumn leaves in red

It is a single color of transparent orange. Dissolve in water to adjust the color.

0号筆を使って赤い部分を塗ります。全体の装飾ができました。

Use a No. 0 brush to paint the red part. The whole decoration is done.

Paint the dark parts of the autumn leaves

紅葉の暗い部分を塗ります

バーントシェンナにペインズグレイを加えて明るさの調整をします。

Paint the dark part of the autumn leaves.

Add Pain’s Gray to Burnt Sienna to adjust the brightness.

0号筆を使ってトゲトゲの部分を塗っていきます。

Use the No. 0 brush to paint the thorny part.

Paint the dark neutral colors of the autumn leaves

紅葉の暗い中間色を塗ります

パーマネントカーマインとスカーレットキーを混ぜた後にバーントシェンナを混ぜます。そこへペインズグレイであかるさを調整します。

Apply the dark neutral color of the autumn leaves.

Mix the permanent carmine and scarlet key, then mix the burnt sienna. Adjust the brightness there with Pain’s Gray.

1号筆を使って濃い部分を塗っていきます。葉脈を残して塗っていきましょう。

Use the No. 1 brush to paint the dark areas. Let’s apply it leaving the veins.

Paint the dark neutral color of the autumn leaves

パーマネントカーマインとスカーレットキーを混ぜた後にバーントシェンナを混ぜます。そこへペインズグレイであかるさを調整します。ウインザーレモンを加えて少し明るい色に配合します。

Apply a dark neutral color of autumn leaves.

Mix the permanent carmine and scarlet key, then mix the burnt sienna. Adjust the brightness there with Pain’s Gray. Add Windsor Lemon and mix to a slightly brighter color.

0号筆を使い暗い部分の周りに塗っていきます。

Use No. 0 brush to paint around the dark areas

Paint the brightest parts of the autumn leaves

紅葉のもっとも明るい部分を塗ります

スカーレットキーとトランスペアレントオレンジを混ぜ合わせて明るめの色を作ります。

Paint the brightest part of the autumn leaves.

Mix Scarlet Key and Transparent Orange to create a brighter color.

右下の葉っぱの部分とは脈の周りを着色します。

The lower right leaf part is colored around the pulse.

Paint the brightest yellow part of the autumn leaves

紅葉のもっとも明るい黄色の部分を塗ります

ウインザーレモンとトランスペアレントオレンジを混ぜます。

Mix Windsor Lemon and Transparent Orange.

葉脈全体にぬ塗っていきます。一番明るい部分のは脈波塗らないようにします。

Apply it to the entire veins. Do not apply pulse waves to the brightest part.

Paint the bright red parts of the autumn leaves.

紅葉の真っ赤な部分を塗ります。

紅葉の明るい赤い部分を塗ります

スカーレットキー単色です。薄く薄めて葉脈の部分に塗っていきます。

Paint the bright red part of the autumn leaves.

Scarlet key is a single color. Dilute it thinly and apply it to the veins.

うすめては葉脈を000号筆で塗っていきます。はみ出しても気にせずに全体を塗ります。

Thinly paint the veins with a 000 brush. Even if it sticks out, paint the whole without worrying about it.

Adjusts the neutral color of autumn leaves.

紅葉の中間色の調整です。

スカーレットキー・ウインザーレモン・トランスペアレントオレンジを薄めます。

It is the adjustment of the neutral color of the autumn leaves.

Dilute Scarlet Key Windsor Lemon Transparent Orange.

葉っぱの中間色部分を塗っていきます。I will paint the neutral color part of the leaves.

Adjusts the neutral color of autumn leaves.

紅葉の中間色の調整です。

カーレットキー・ウインザーレモン・トランスペアレントオレンジにウインザーレモンを多めにします。

It is the adjustment of the neutral color of the autumn leaves.

Add more Windsor Lemon to Carlet Key Windsor Lemon Transparent Orange.

0・000号筆を使い美味ような明るさの調整をします。

Use the 000 brush to adjust the brightness to make it delicious.

This is the finishing touch to a watercolor painting of autumn leaves.

紅葉の水彩画の仕上げです。

スカーレットキー・ウインザーレモン・トランスペアレントオレンジにペインズグレイを混ぜて暗い部分の調整します。

It is the finish of the watercolor painting of autumn leaves.

Mix Scarlet Key Windsor Lemon Transparent Orange with Pain’s Gray to adjust the dark areas.